02 事件を起こしてから社会復帰までの流れ

事件を起こしてから社会復帰に至るまでの流れを解説します。

再犯防止を考えるにあたり、まずは、事件を起こしてから社会復帰に至るまでの流れを見ていきましょう。

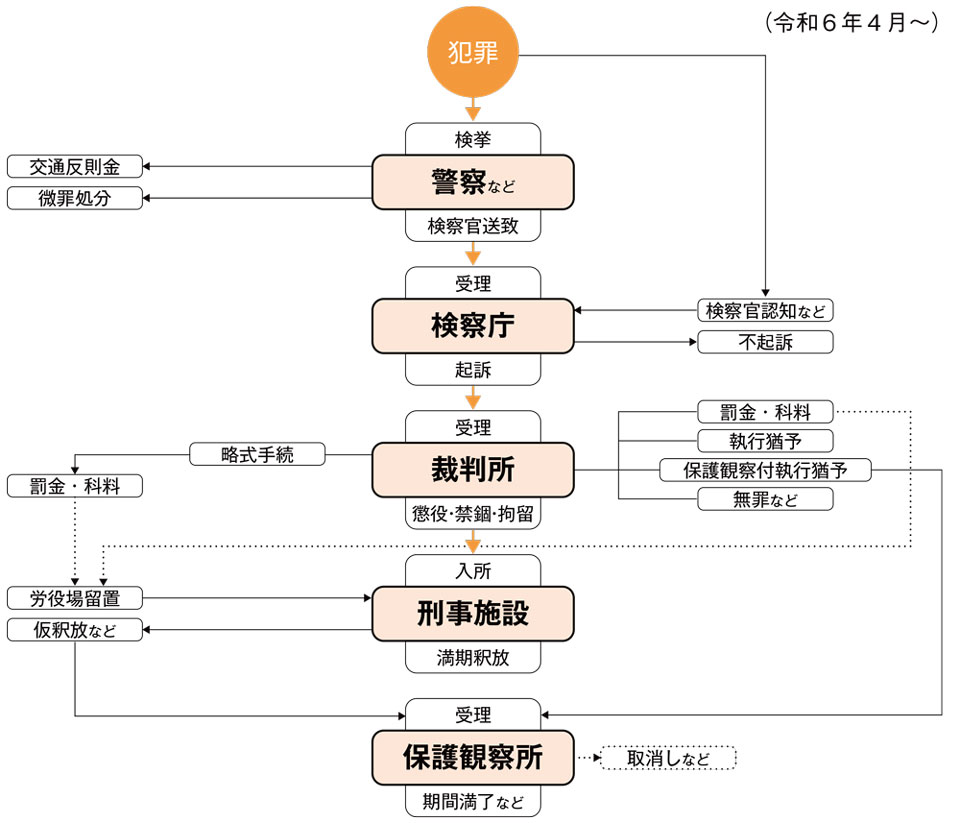

成人の場合

事件(犯罪)が発生すると、多くの場合、警察などの捜査機関が、第一次的に捜査を行い、被疑者(犯罪をした疑いがあり、捜査の対象とされている人)を逮捕したり、証拠を収集したりした後、検察官に事件を送ります(送致・送付)。

検察庁で受理した事件について、検察官は、自ら被疑者・参考人(被害者や目撃者等)の取調べを行ったり、警察等に補充捜査を指示したりして、収集された証拠の内容を十分に検討した上で、最終的に、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。

検察庁では、不起訴処分や罰金、執行猶予付判決により社会内での生活が継続することが見込まれる被疑者・被告人のうち、家がない、身寄りがない、障害等を抱えているなど、再犯防止のために環境調整が必要な人たちに対して円滑な社会復帰をするために適切な支援策を検討します。そして、居住先の確保や福祉的サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携の上、福祉関係機関等に対し、適切な受入れ施設等のコーディネートなどを委ねる取組を行っています。

一般的に、起訴された後は裁判が行われ、刑の全部執行猶予が付かない懲役、禁錮又は拘留の判決を受けた人は、刑事施設に収容されて刑を受けます。保護観察付執行猶予の判決が確定した人(全部執行猶予者及び一部執行猶予者)や、刑事施設からの仮釈放を許された人は、保護観察を受けながら社会へ復帰することになります。

成人による刑事事件の流れ

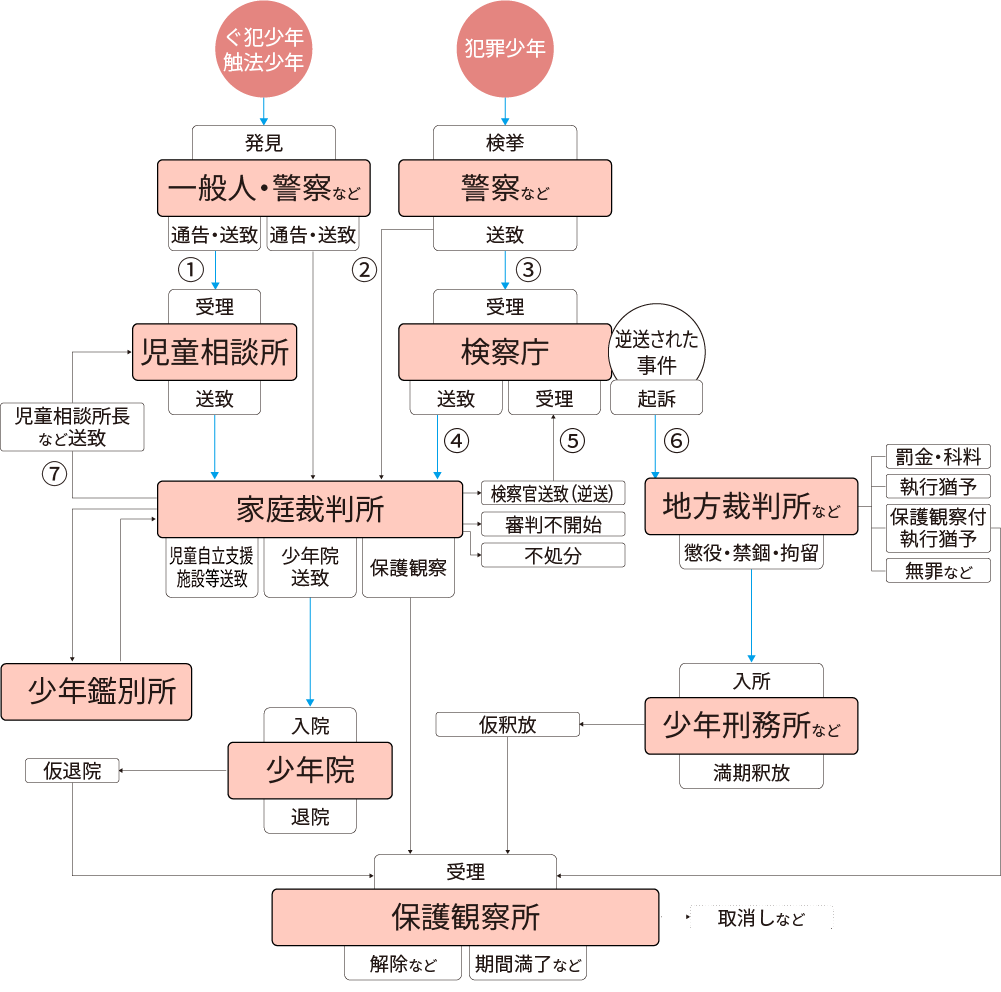

少年の場合

被疑者が少年である場合にも、基本的に一般の刑事事件と同様の手続によることとなりますが、少年法第3章及び第5章に特別の措置が定められています。少年は可塑性に富み、教育可能性が強いので、非行のあった少年に対しては保護優先主義の考えがとられており、捜査手続の面においても、この観点から成人の刑事事件とは異なった取扱いがなされています。

成人年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、罪を犯した少年については、18歳19歳も「特定少年」として、引き続き少年法が適用されています。

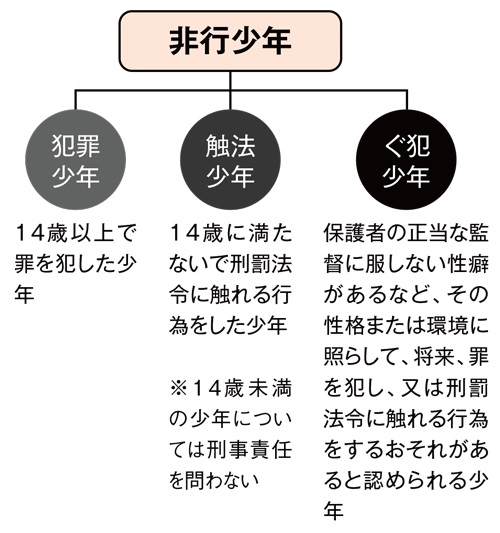

非行少年とは、家庭裁判所の審判に付すべき少年、すなわち、犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいいます(図表2)。

非行少年について

警察は、非行少年を発見した場合、取調べや質問等により、どのような非行があったのかを明らかにします。

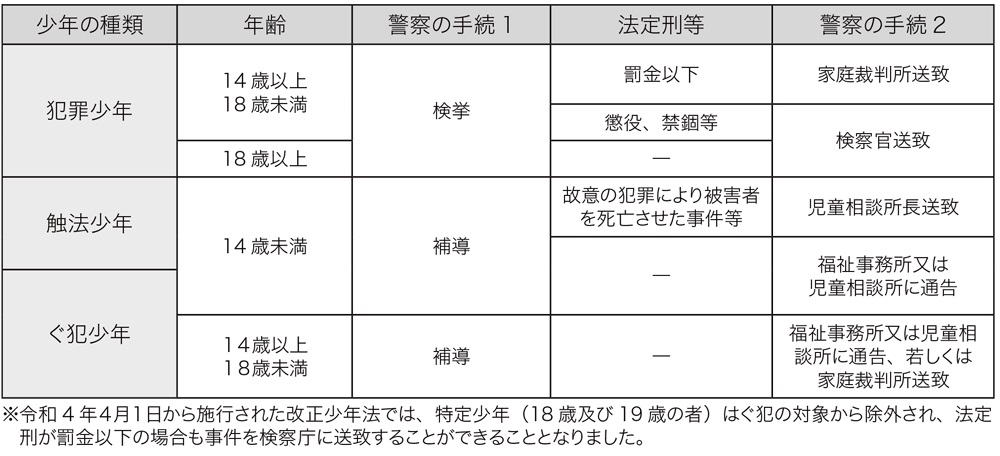

14歳未満の少年は罰せられることはありませんが、少年の行為や環境等に応じて児童相談所等に送致・通告します(図表4の①)。18歳未満の犯罪少年で、法定刑が罰金以下の罪を犯した場合は家庭裁判所に(図表4の②)、法定刑が懲役・禁錮等の比較的重い罪を犯した場合は検察庁に事件を送ります(図表4の③)。18歳以上の犯罪少年の場合は、法定刑に関係なく、検察庁に事件を送ります(図表4の③)(図表3)

警察による手続の概要

検察官は、捜査の結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所に送致しなければなりません(図表4の④)。

家庭裁判所は、18歳未満の犯罪少年のうち、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件を犯した少年について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします(図表4の⑤)。他方、18歳以上の犯罪少年については、前記のような刑の制限はなく、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします(図表4の⑤)。

また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、その罪を犯したとき16歳以上の少年については、原則として検察官送致決定をしなければなりません。他方、18歳以上の少年については、前記のほか、死刑または無期若しくは短期(法定刑の下限)1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したときは、原則として検察官送致決定をしなければなりません。

家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は、一定の例外を除き、起訴しなければならないとされています(図表4の⑥)。起訴後は、成人と同様の流れになります。

その他の犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年に対する家庭裁判所の決定には、都道府県知事又は児童相談所長送致(18歳未満に限る。)(図表4の⑦)、保護処分(保護観察、児童自立支援施設等送致(18歳未満に限る。)、少年院送致)などがあります。(図表4)

少年非行に関する手続の流れ